Возможно, философия началась тогда, когда люди стали размышлять о начале — или архэ (arché) как учат нас досократики, — но не менее вероятно, что такие размышления были вдохновлены осознанием того, что у вещей есть не только начало, но и конец. Классический пример силлогизма, а значит, и непоколебимого аргумента: «Все люди смертны, Сократ — человек, следовательно, Сократ смертен». То, что Сократ смертен, — это результат умозаключения, но то, что все люди смертны, — это предпосылка, с которой невозможно спорить. В ходе истории многие «неопровержимые истины» (что Солнце вращается вокруг Земли, что существует такая вещь, как спонтанное порождение, что философский камень существует) были поставлены под сомнение, но не тот факт, что люди смертны. Максимум, во что верят верующие, — это то, что Один Человек воскрес, но прежде чем это произошло, он должен был сначала умереть.

Мы, практикующие философию, принимаем смерть как свой нормальный горизонт, и не было нужды ждать, пока Хайдеггер заявит, что мы (по крайней мере, те из нас, кто мыслит) живём ради смерти. Говоря «мы, которые думают», я имею в виду «мы, которые думают философски», потому что я знаю многих людей, даже культурных, которые при упоминании смерти (и даже не своей смерти) делают жесты, чтобы отогнать несчастье. Философы так не поступают. Зная, что они должны умереть, они старательно проживают свою жизнь в ожидании конца. Те, кто верит в загробную жизнь, ждут смерти с безмятежностью, но так же поступают и те, кто считает, что, как учил Эпикур, когда смерть придет, нам не придется о ней беспокоиться, потому что нас здесь уже не будет.

Безусловно, каждый из нас (и философы тоже) желает достичь этой точки без страданий, ведь боль противна нашей животной природе. Некоторые хотели бы достичь этого момента, не осознавая его; другие предпочли бы долгое, осознанное приближение к концу; третьи опять же хотели бы выбрать дату. Но это уже психологические детали. Центральная проблема заключается в неизбежности смерти, и философская позиция заключается в том, чтобы подготовить себя к ней.

Существует множество способов подготовиться к концу. Поскольку у меня есть любимый, я позволю себе роскошь процитировать самого себя и воспроизведу здесь несколько выдержек из статьи, которую я написал несколько лет назад. Поначалу этот текст кажется шутливым, но я считаю его очень серьезным:

Недавно один мой задумчивый ученик (некий Критон) спросил: «Учитель, как нам лучше всего подойти к смерти?». Я ответил, что единственный способ подготовиться к смерти — это убедить себя в том, что все остальные — полные идиоты.

Видя изумление Критона, я объяснил. Видишь ли, — сказал я ему, — как ты можешь подходить к смерти, даже если ты верующий, если думаешь, что, пока ты лежишь при смерти, желанные молодые люди обоих полов танцуют на дискотеках і живуть найкраще життя, просвещенные ученые раскрывают последние тайны Вселенной, неподкупные политики создают лучшее общество. Газеты и телевидение стараются сообщать только важные новости, ответственные бизнесмены следят за тем, чтобы их продукция не наносила вреда окружающей среде, и делают всё возможное для восстановления природы, в которой есть ручьи с питьевой водой, лесистые склоны холмов, чистое, безмятежное небо, защищённое надежным озоновым слоем, и пушистые облака, из которых снова льется сладкий дождь? Мысль о том, что ты должен уйти, пока происходят все эти чудесные вещи, была бы невыносимой.

Поэтому, когда ты почувствуешь, что пришло время покинуть эту долину, постарайся подумать, что мир (шесть миллиардов человеческих существ) полон идиотов, что танцоры на дискотеке — все идиоты, ученые, считающие, что они разгадали тайны Вселенной, — идиоты, политики, предлагающие панацею от всех наших бед, — идиоты, журналисты, заполняющие страницу за страницей бессодержательными сплетнями, — идиоты, а производители, уничтожающие планету, — идиоты. Разве в этот момент ты не почувствуешь счастье, облегчение и удовлетворение, покинув эту долину идиотов?

И тогда Критон спросил: «Учитель, когда я должен начать так думать?». Я сказал ему, что нельзя начинать слишком рано, потому что человек в двадцать или тридцать лет, считающий всех остальных идиотами, сам является идиотом, который никогда не достигнет мудрости. Мы должны начать с того, чтобы думать, что все остальные лучше нас, а затем понемногу меняться, испытывая первые сомнения около сорока, пересматривая свое мнение между пятьюдесятью и шестьюдесятью и достигая уверенности, когда мы стремимся к ста, готовые покончить с этим, как только придет телеграмма с вызовом. Убедить себя в том, что все вокруг — идиоты, — это тонкое, проницательное искусство, которое не под силу первому попавшемуся Кебету* с кольцом в ухе (или носу). Оно требует изучения и труда. Ты не должен делать это слишком быстро. Ты должен добиваться этого постепенно, как раз к тому времени, когда сможешь спокойно умереть. Вплоть до самого последнего дня ты должен продолжать думать, что кто-то, кого ты любишь и кем восхищаешься, не идиот. Мудрость заключается в том, чтобы только в нужный момент (и не раньше) понять, что он тоже идиот. Только тогда ты можешь умереть.

* Кебет был учеником Сократа и Филолая, а также другом Симмия Фиванского. Он является одним из ораторов в «Федре» Платона, где он представлен как искренний искатель добродетели и истины, острый в спорах и осторожный в решениях.

Великое искусство заключается в том, чтобы понемногу изучать общечеловеческую мысль, внимательно следить за изменениями в обычаях, изо дня в день мониторить средства массовой информации, высказывания самоуверенных художников, апофегмы политиков, которые треплют языком, философемы апокалиптических критиков, афоризмы харизматических героев; изучать теории, предложения, призывы, образы и видения. Только тогда, в конце концов, ты испытаешь озарение, что все вокруг — идиоты. И в этот момент ты готов к смерти.

* Апофе́гма, апофте́гма (греч. ἀπόφθεγμα, от ἀποφθέγγομαι — «говорить напрямик») — краткое и меткое наставительное изречение, нравоучительная сентенция, синоним максимы или афоризма.

До самого конца ты должен упорно настаивать на том, что некоторые люди говорят разумные вещи, что определенная книга лучше других, что определенный лидер действительно желает общего блага. Это естественно, человечно и свойственно нашему виду — сопротивляться идее, что все люди идиоты, иначе зачем продолжать жить? Но в конце ты поймешь, почему это стоит усилий и как это может быть великолепно — умереть.

Тогда Критон сказал мне: «Учитель, я бы не хотел принимать поспешных решений, но подозреваю, что вы идиот». Видишь, — ответил я, — ты уже на правильном пути.

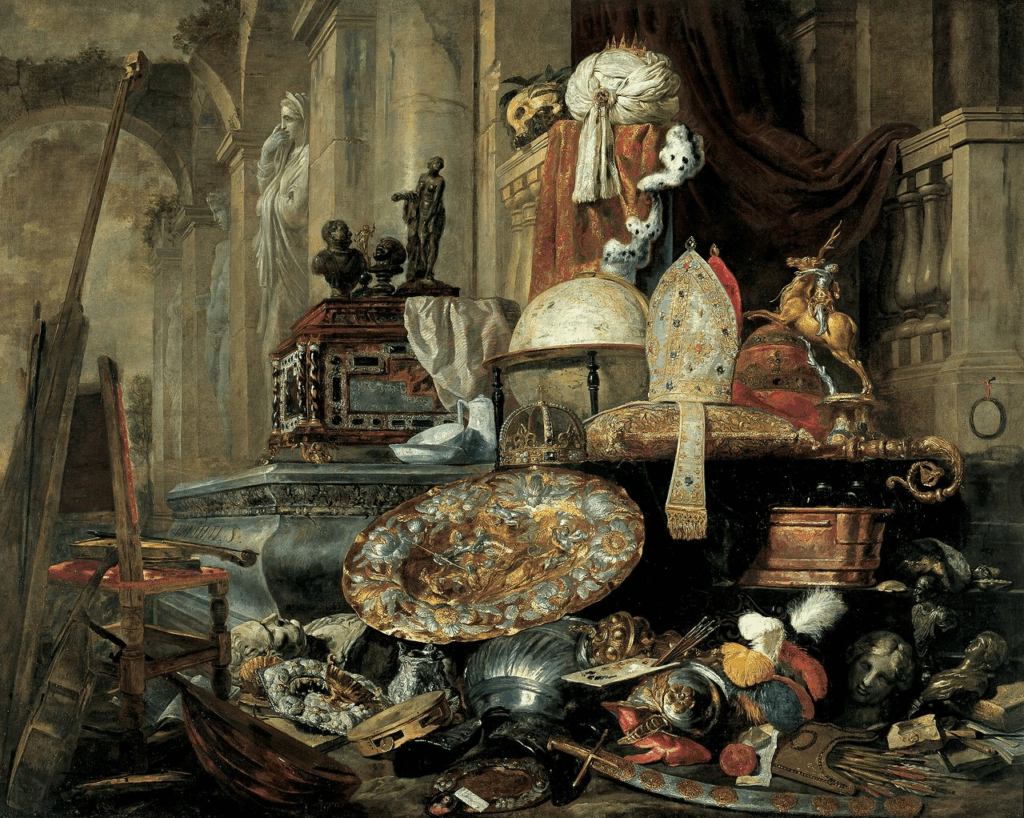

Этот текст был призван выразить глубокую истину, что подготовка к смерти состоит, по сути, в том, чтобы постепенно убедить себя в том, что Vanitas vanitatum, dixit Ecclesiastes. Vanitas vanitatum et omnia vanitas*.

* Суета́ суе́т, - сказал Экклесиаст, - суета сует и (всё) всяческая суета**.

** Ecclesiastes 1-2

И всё же (и здесь я перехожу к первой части своего аргумента), несмотря на всё это, даже философ признаёт один болезненный недостаток смерти. Красота роста и взросления заключается в осознании того, что жизнь — это чудесное накопление знаний. Если ты не глуп и не хронически рассеян, то по мере роста ты узнаёшь всё больше и больше. Мы называем это опытом. В незапамятные времена старейшины считались самыми мудрыми в племени, и их задачей было передавать свою мудрость детям и внукам. Это замечательно — знать, что каждый день ты узнаешь что-то новое, что твои прошлые ошибки сделали тебя мудрее, и что твой разум (в то время как тело, возможно, слабеет) — это библиотека, которая с каждым днём становится всё больше, пополняясь новым томом.

Я отношусь к тем людям, которые не скучают по своей молодости (я рад, что она у меня была, но не хотел бы начинать всё сначала), потому что сегодня я чувствую себя более реализованным, чем когда-либо. Но мысль о том, что весь этот опыт будет потерян в момент моей смерти, заставляет меня испытывать боль и страх. Мысль о том, что те, кто придет после меня, будут знать столько же, сколько и я, и даже больше, не может меня утешить. Какая трата времени: десятилетия, потраченные на накопление опыта, только для того, чтобы выбросить всё это на ветер. Это всё равно что сжечь Александрийскую библиотеку, разрушить Лувр или отправить на дно морское прекрасную, богатую и всепонимающую Атлантиду.

Мы излечиваем эту печаль, работая. Например, тем, что пишем, рисуем или строим города. Ты умрёшь, но большая часть того, что ты накопил, не пропадёт; ты оставляешь послание в бутылке. Рафаэль умер, но то, как он рисовал, всё ещё в нашем распоряжении, и именно потому, что он жил, стало возможным для Мане и Пикассо рисовать так, как они это делали. Мне бы не хотелось, чтобы это утешение приобрело элитарный оттенок, как будто такой способ обмануть смерть доступен только писателям, мыслителям и художникам… Самое скромное существо может передать свой опыт своим детям, возможно, устными словами или силой своего примера. Мы все говорим о себе, иногда заставляя других слушать наши воспоминания, просто чтобы эти воспоминания не были потеряны.

И всё же, сколько бы я ни передал, написав о себе, или просто написав эти несколько страниц, даже если бы я был Платоном, Монтенем или Эйнштейном, я никогда не смогу передать всю сумму своего опыта — например, свои чувства при виде любимого лица или свое откровение при наблюдении за закатом. Даже Кант не смог полностью передать то, что он понял, глядя на звездное небо над собой.

Это истинный недостаток смерти, и он печалит даже философов. Настолько, что каждый из нас пытается посвятить свою жизнь воссозданию того опыта, который другие растратили, умирая. Тщетное противостояние общей кривой энтропии. Не волнуйтесь, так оно и есть, и мы ничего не можем с этим поделать. Философы тоже должны признать, что смерть — это неприятно.

Как обойти эту проблему? Завоевав бессмертие, говорят некоторые. Не мне обсуждать, является ли бессмертие мечтой или возможностью, пусть и небольшой; можно ли прожить до ста пятидесяти с лишним лет, является ли старость просто болезнью, которую можно предотвратить. Это вопросы для ученых. Я же ограничиваюсь тем, что допускаю возможность очень долгой или бесконечной жизни, потому что только так я могу размышлять о преимуществах смерти.

Если бы я мог выбирать и был уверен, что не проведу свои последние годы, пораженный плотью или духом, я бы хотел дожить до ста или ста двадцати, а не до семидесяти пяти (в этом философы похожи на всех остальных). Но именно думая о себе в сто лет, я начинаю видеть недостатки бессмертия.

Первый вопрос заключается в том, буду ли я единственным, кому выпадет честь дожить до столь зрелого возраста, или же такой выбор будет у всех. Если бы оно было даровано только мне, я бы стал свидетелем того, как один за другим исчезают мои дорогие дети и внуки. Если бы эти внуки подарили мне своих детей и внуков, я мог бы привязаться к ним и утешить их в связи с потерей родителей. Но последствия страданий и ностальгии, которые будут сопровождать меня в этой затянувшейся старости, будут невыносимы, не говоря уже о моем раскаянии в том, что я выжил.

И потом, если мудрость, как я уже говорил, заключается в растущем убеждении, что я живу в мире идиотов, то как я смогу выжить в качестве единственного мудрого человека? Будучи единственным человеком с памятью в мире разрозненных мозгов, которые регрессировали до доисторического уровня, как я могу вынести своё интеллектуальное и моральное одиночество?

Но будет ещё хуже, если, что вполне вероятно, рост моего личного опыта окажется медленнее, чем коллективного, и мне придется жить со своей скромной, устаревшей мудростью в обществе молодых людей, превосходящих меня во всех интеллектуальных аспектах. Ещё хуже, если бы бессмертие или невероятно долгая жизнь были дарованы всем.

Прежде всего, я оказался бы в мире, переполненном людьми старше ста (или тысячи) лет, которые лишили бы молодые поколения жизненного пространства. Я оказался бы втянут в жестокую борьбу за жизнь, в которой мои потомки желали бы мне скорой смерти. Да, была бы возможность колонизации других планет, но в этот момент либо мне пришлось бы эмигрировать вместе с людьми моего возраста, галактическими первопроходцами, угнетёнными неизлечимой ностальгией по Земле, либо эмигрировали бы молодые, оставив Землю нам, бессмертным, и я оказался бы пленником на стареющей планете, бормоча о своих воспоминаниях с другими стариками, чьё постоянное и неостановимое повторение уже сказанного стало бы невыносимым.

И кто может сказать, что мне не наскучат все те вещи, которые в первые сто лет были для меня источником удивления, изумления и радости открытий? Стал бы я по-прежнему получать удовольствие от тысячного по счёту перечитывания «Илиады» или беспрерывного прослушивания «Хорошо темперированного клавира»? Смог бы я по-прежнему выносить рассвет, розу, цветущий луг или вкус мёда? Perdrix, perdrix, toujours perdrix…*

* Toujours perdrix «слишком много хорошего» - это прямое заимствование двух французских слов: toujours „всегда“ и perdrix «куропатка». Toujours происходит от старофранцузской фразы, означающей «все дни», и эквивалентно современному французскому tous jours. Tous (мужское единственное число tout) происходит от латинского tōtus «целый, целый», которое также является источником total и итальянского слова tutti, а jours (единственное число jour) происходит от латинского diurnus «ежедневный, дневной», производными от которого являются diurnal и journal. Фраза toujours perdrix предположительно связана с королём Франции Генрихе IV, чей духовный наставник любил есть куропаток, но, когда ему стали подавать куропатку на каждый прием пищи, они ему приелись и насточертели. Впервые Toujours perdrix было записано на английском языке в начале 1800-х годов.

Я начинаю подозревать, что печаль, которая одолевает меня при мысли о том, что, умерев, я потеряю все свои сокровища опыта, во многом похожа на то чувство, которое я испытываю при мысли о том, что, выжив, этот гнетущий, fanée (увядший) и даже заплесневелый опыт начнёт действовать мне на нервы.

Возможно, лучше продолжать жить в течение отпущенных мне лет, оставляя послания в бутылках для тех, кто придёт после меня, пока я жду то, что Святой Франциск называл Сестрой Смертью.